近日,为积极响应中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的号召,广西师范大学石榴籽研习社开展“石榴花开,赋能乡村教育”暑期社会实践活动。这支由大学生组成的志愿团队,以教育为笔、以青春为墨,在广袤乡土间书写着乡村教育振兴的生动答卷。

一、精准施策:构建“三维一体”教育帮扶体系

活动聚焦乡村教育资源不均衡、教学形式单一等痛点,通过“线上招募选拔+系统化专项培训+在地化实践教学”的模式,打造专业化志愿教学队伍。截至目前,“石榴花开”行动已辐射全国 10省20市46个行政村,为249名乡村孩子送去优质教育资源,实现了知识补给与精神滋养的双重赋能。

团队创新构建非遗文化传承、红色文化教育、劳动实践教育三大课程板块,形成特色鲜明的教学体系。通过“每日一课一反馈”机制实时校准教学方向,组织人员依托线上平台实现全流程跟进,既保障了教学质量的统一性,又保留了志愿者根据学情动态优化的灵活性。志愿者们表示:“我们不仅是知识的传递者,更是教育家精神的播种者,要让每一堂课都扎根乡土、贴近童心。”

以支教为桥,以文化为媒,石榴籽研习社以及相关团队将持续推进活动进行,让教育家精神的火种烧得更旺。

二、守正创新:让红色基因与乡土情怀浸润童心

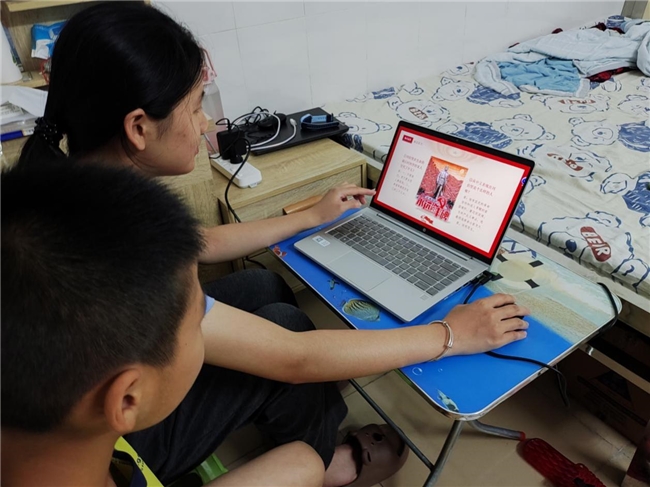

在实践中,志愿者们深耕在地资源,将家国情怀教育融入日常教学。志愿者姚友华在红色文化课堂上,精选刘伯坚、夏明翰等革命先烈的家书,通过“历史背景还原—原文深情品读—精神当代解读”的三步教学法,让孩子们在字里行间体悟“舍小家为大家”的革命信仰。同时,她以广西镇南关大捷为切入点,从地理环境解析、抗法战役还原到民族精神传承,用家乡的英雄故事点燃孩子们的爱国热情。

这样的教学创新在各实践点遍地开花:有的志愿者将壮族织锦、苗族银饰等非遗技艺融入手工课,让传统文化焕发新生;有的带领学生走进田间地头,在农耕劳作中理解“一粥一饭当思来之不易”的深刻内涵。这些扎根乡土的教学实践,有效激活了乡村教育的文化基因,让孩子们在熟悉的语境中汲取精神养分。

三、双向奔赴:青春力量解码乡村振兴深层密码

当前,实践活动已进入深化推进阶段,“石榴籽”们正持续探索乡村教育提质增效的有效路径。这场青春与乡土的双向奔赴,不仅为乡村孩子点亮了知识的微光,更让大学生在实践中深刻理解了“乡村振兴”的丰富内涵。

志愿者们在教学相长中完成蜕变:从初讲的紧张生涩,到能熟练运用乡土素材设计课程;从单纯的知识传授,到注重激发学生内生动力。而留在乡村的,不仅是一套套精心设计的课程方案,更是孩子们眼中闪亮的求知光芒,以及逐渐形成的自主学习能力。

据悉,石榴籽研习社将持续深化实践活动,通过总结推广优秀教学案例、建立长效帮扶机制,让教育家精神的火种在乡土间燎原,让青春力量持续赋能乡村教育振兴。

(图1 志愿者教学革命烈士刘伯坚的红色家书)

(图2 志愿者教学广西镇南关大捷的红色历史

(图/文:姚友华 刘亚萍)